Das Münchner Start-up amiando hat mal wieder seine Website gründlich aufgeräumt, das Preissystem verändert und bietet jetzt auch ein brauchbares E-Mail-Marketing an.

Design und Usability wurden komplett überarbeitet. „amiando wird kinderleicht zu bedienen“, verspricht Gründer und CEO Felix Haas. „Wir haben fast alles umgestellt. Unser Ziel war es, unser Feature-Set (German Engineering) mit einfacher Bedienung (Silicon Valley Style) zu verbinden.“

War bisher ein Euro pro Ticket auch bei kostenlosen Events fällig, so verzichtet amiando ab sofort auf diesen Obulus und verspricht sich davon eine höhere Bekanntheit. amiando wird damit auch für Veranstaltungen wie zum Beispiel Barcamps interessant, die bis dato häufig an dieser Preishürde scheiterten.

Für uns als Veranstalter der next ist das neue E-Mail-Tool besonders interessant. Zwar konnte amiando auch bisher schon E-Mails versenden, diese Funktion war jedoch eher rudimentär. Künftig kann amiando sehr brauchbare E-Mail-Newsletter versenden und hat auch gleich ein eigenes Tracking integriert.

Allerdings ist der Mailversand jenseits der ersten 1.000 Mails im Monat nicht mehr kostenlos. Bis 10.000 Mails ist ein Cent pro Mail fällig, danach ein halber Cent. 15.000 Mails im Monat kosten demnach 115 Euro.

Für die next haben wir bis jetzt Mailchimp verwendet. Mailchimp arbeitet, anders als amiando, mit einem Staffelpreismodell, das abhängig von der Zahl der Abonnenten ist. Die parallele Datenpflege in zwei verschiedenen Tools ist jedoch recht mühsam und aufwendig.

Wir setzen amiando schon seit der next07 ein. Damals war das Start-up gerade erst frisch aus dem Ei geschlüpft. Seitdem hatte das Team immer ein offenes Ohr für unsere Wünsche, Ideen und Verbesserungsvorschläge. Es hat sehr viel Spaß gemacht zu sehen, wie aus Ideen konkrete Features und Produkte wurden.

Wir werden das neue E-Mail-Tool in der nächsten Zeit auf jeden Fall testen. Auf den ersten Blick erscheint die Filterfunktion noch ausbaufähig. Ich bin aber ziemlich sicher, dass Felix und Co. früher oder später nachrüsten werden, was vielleicht noch fehlt.

Martin Recke

Warum Twitter der bessere Nachrichtendienst ist

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dann hat ihn Flipboard in der vergangenen Woche geliefert: Der Nachrichtenkonsum verschiebt sich weg von den klassischen medialen Knotenpunkten hin zum persönlichen Netzwerk. Dabei bewahrheitet sich jener berühmte Satz eines unbekannten Studenten: If the news is that important, it will find me.

Flipboard ist eine iPad-App, die aus dem kontinuierlichen Strom von Neuigkeiten von Twitter und Facebook das Fleisch extrahiert: die Links. Auch zwanzig Jahre nach der Erfindung des Web sind die Hyperlinks seine heißeste Ware. Und mit dem Trend zur Echtzeit übernehmen die Links die Rolle des Nachrichtentickers. In den Echtzeitlinks steckt der Nachrichtenwert.

Flipboard bereitet die Artikel hinter den Links auf ansprechende, angenehm konsumierbare Weise auf – wie eine Zeitung oder ein Magazin. Es ist nicht die erste Anwendung, die so etwas versucht, und es wird auch nicht die letzte sein. Der Gedanke liegt einfach auf der Hand. Etwas Ähnliches leistet zum Beispiel Feedly, eine Erweitung für Firefox und Google Reader.

Als das Web anfing, sich zu beschleunigen, war RSS der Treiber. Die wirklich einfache Syndizierung (Really Simple Syndication) standardisierte den Nachrichtentransport und rationalisierte ihn. Nutzer konnten nun mit einem RSS-Reader (wie Google Reader) Dutzende oder gar Hunderte von Websites auf dem Radar behalten, ohne sie alle Naselang besuchen zu müssen. Statt dass der Nutzer zur Website ging, kam die Nachricht zum Nutzer.

RSS allerdings konnte sich niemals wirklich flächendeckend durchsetzen, weder bei den Nutzern noch auf Seiten der Medienhäuser. Unter den Nutzern sind es bis heute eher die Geeks, die sich mit RSS anfreunden können. Und während zwar Blogs standardmäßig einen RSS-Feed publizieren, tun sich klassische Medienhäuser nach wie vor schwer mit dem Kontrollverlust. Viele bieten nur verkrüppelte Feeds, schlimmstenfalls nur mit Überschriften und Links.

Doch für Überschriften und Links gibt es inzwischen ein anderes Medium, das RSS den Rang abgelaufen hat: Twitter. Der Kurznachrichtendienst scheint mit seinen 140 Zeichen wie geschaffen für Überschriften und Links. Klingt die Überschrift interessant, genügt ein Klick, um zur Quelle zu gelangen.

Flipboard dreht diese Logik einen Schritt weiter und holt zusätzlichen Inhalt wie Bilder und Textexzerpte direkt von der Zielwebsite. Damit sind wir im Prinzip wieder dort, wo wir vor RSS schon einmal waren. Und im Unterschied zu RSS kommen die Feeds nun nicht nur von Websites, sondern auch von Menschen, die Links zu ganz unterschiedlichen Websites publizieren.

Wem ich auf Twitter folge, entscheidet darüber, welche Nachrichten mich über Twitter erreichen. Auf Twitter ist die Beziehung zwischen Autor und Leser (Follower) asymmetrisch wie in anderen Medien auch. Leser entscheiden sich für Autoren, ohne dass Wechselseitigkeit gefordert wäre. Unter den reichweitenstärksten Twitter-Autoren folgen nur die wenigsten auch ihrerseits sehr vielen anderen Autoren.

Twitter ist deshalb gut dafür geeignet, Nachrichten zu verbreiten, und zwar in Form von Überschriften mit Links. Was die Nachrichtengeber auf Twitter publizieren, verbreiten andere Nutzer durch Mechanismen wie Retweets weiter. Auf diese Weise erreichen mich über Twitter auch Nachrichten, die ich sonst nicht gesehen hätte.

Die Nachrichtengebung auf Twitter ist somit höchst individuell, ohne sich allerdings vom großen, allgemeinen Nachrichtenstrom völlig abzukoppeln. Bedeutende Ereignisse finden, solange ich einer gewissen kritischen Masse an Nutzern folge, ihren Weg auf jeden Fall zu mir. Gleiches gilt im Grundsatz auch für Facebook. Zwar ist die Freundschaftsbeziehung dort immer symmetrisch, bedarf also der Zustimmung beider Seiten. Doch kennt Facebook inzwischen auch asymmetrische Beziehungen wie bei Twitter.

Flipboard ist nicht mehr als eine ansprechende Oberfläche für die individuellen Netzwerke von Twitter und Facebook. Doch es zeigt, wie die Bedeutung dieser Netzwerke für den individuellen Medienkonsum immer weiter wächst – und dass auch das iPad kein Heilsbringer für die Verlagswelt sein muss.

Gone fishin‘

In den nächsten Wochen wird es hier hoffentlich nicht ruhiger, aber definitiv anders. Ich verschwinde in den Sommerurlaub, nicht ohne jedoch mich um eine Urlaubsvertretung bemüht zu haben. Ich habe zehn Kollegen, die hier bereits als Autoren zu lesen waren, um jeweils zwei Beiträge gebeten. Theoretisch sollte damit vier Wochen lang an jedem Arbeitstag mindestens ein neues Posting zu lesen sein.

Doch um sicher zu gehen, rufe ich auch Sie auf, liebe Fischmarkt-Leser, Ihre Gastbeiträge einzureichen. Meine geschätzte Kollegin Anja Waltemate wird sich bis zum 28. Juli darum kümmern. Schicken Sie also gern Ihre Themenvorschläge oder am besten gleich fertige Texte an anja@fischmarkt.de. Beiträge können aus dem gesamten Themenspektrum des Fischmarktes kommen, sie sollten nur keine platte Werbung und nicht langweilig sein.

Ich werde ab und an vorbeischauen und auch gelegentlich kommentieren. Schöne Ferien!

Foto: 2Tales, CC-Lizenz

The Age Of On: Wie digitale Medien das Konsumverhalten verändern

Vor kurzem haben Interone und Jörg Jelden (Jelden Trend & Transformation Consulting) die Studie The Age Of On vorgestellt. Sie untersucht auf gut 50 Seiten den Einfluss von vier Trends auf die Mediennutzung und das Kaufverhalten:

Vor kurzem haben Interone und Jörg Jelden (Jelden Trend & Transformation Consulting) die Studie The Age Of On vorgestellt. Sie untersucht auf gut 50 Seiten den Einfluss von vier Trends auf die Mediennutzung und das Kaufverhalten:

- Facebook übernimmt die Macht.

- Das Internet wird mobil.

- Lokalisierungsdienste (Foursquare!) sind im Kommen.

- E-Commerce als Wachstumsmarkt

Alles Dinge, die wir hier auf dem Fischmarkt ja auch schon länger predigen. Jetzt aber mal ordentlich empirisch unterfüttert und mit jeder Menge Einsichten in das Konsumentenverhalten angereichert.

Für die Studie haben Interone und Jörg Jelden die Mediennutzung und das Konsumverhalten von acht Early Adoptern (1Checker genannt) zwei Wochen lang intensiv untersucht, unter anderem mit aufgebohrten iPhones. Die zentralen Ergebnisse der Untersuchung wurden danach in einer repräsentativen Online-Befragung von 1.000 Personen aus Deutschland im Alter zwischen 20 und 39 Jahren quantitativ überprüft.

Alex Bogusky sucht eine neue Herausforderung – außerhalb der Werbung

Werber-Ikone Alex Bogusky verlässt nicht nur die Agentur, die seinen Namen trägt. Er kehrt auch gleich der Werbung insgesamt den Rücken.

„I don’t think I’ll do much advertising“, sagte er der New York Times. „I’ve done plenty of it; I’m not able to find challenges in it.“ Er sucht also eine neue Herausforderung, und die findet er vor allem in jener Revolution, die den Konsumenten an die Macht gebracht hat.

Mostly, what I want to do is participate in this cultural revolution that’s happening mostly outside of advertising. The more interesting stuff is coming from the fringes, and that’s where I want to be. Social media is a fun place, and an amazing tool that’s making it more possible to reach consumers without the budgets because you don’t need the money now that was once required to reach them through ad campaigns.

Der Abgang von Alex Bogusky ist ein schwerer Schlag für die Werbebranche insgesamt, bezieht sie doch ihre Strahlkraft für den Nachwuchs nicht zuletzt von charismatischen Figuren wie ihm. Ambitionierte Berufseinsteiger, um die sich Agenturen reißen, suchen Herausforderungen – und finden die heute weniger in der Werbung als vielmehr in der digitalen Welt, meint Matthias Schrader:

Die klassische Werbeagentur ist tot, genauso wie die klassische Kampagne. Marken brauchen eigene Plattformen für den kontinuierlichen Dialog mit dem Konsumenten, für Interaktion und E-Commerce. Solche Plattformen können nur Agenturen liefern, die den Konsumenten in die Mitte ihres Denkens und Planens stellen – und nicht die Marke, das Produkt oder die geniale Idee.

Die Zeit ist reif für den Wochenendeinkauf im Netz

Erinnert sich noch jemand an Webvan? Entgegen landläufiger Meinung ist die Marke nach wie vor quicklebendig. Sie gehört inzwischen zum Reich von Amazon, das seit gestern auch Lebensmittel in Deutschland verkauft. Der Lebensmitteleinzelhandel im Web hat eine Zukunft, die letzte Bastion des stationären Handels fällt.

Eine Studie von Datamonitor sieht hier gar das nächste große Ding des E-Commerce: Der relativ geringe Anteil des Onlinehandels am gesamten Lebensmitteleinzelhandel habe bereits großes Interesse geweckt, die gewachsene E-Commerce-Erfahrung der Konsumenten zu nutzen. Die Marktforscher sehen Komfort als wesentliche Motivation für die Konsumenten, ihre Lebensmitteleinkäufe online abzuwickeln. Um dieses Potential zu haben, muss der physische Aufwand geringer und der Onlineshop besser organisiert sein als ein stationärer Laden.

Neben Amazon versuchen sich nach wie vor auch verschiedene Start-ups an dieser Herausforderung. Das jüngste Beispiel ist YourSmartCart.com, vor kurzem von zwei Studenten in South Carolina gegründet. YourSmartCart.com versendet Lebensmittel über UPS, was in der Regel Lieferzeiten von drei bis vier Tagen mit sich bringt. „Wir wollen die Art und Weise verändern, wie Leute über Lebensmittel denken“, sagt Benjamin Frear, der die Firma zusammen mit Benjamin Ellision gegründet hat.

Neben Amazon versuchen sich nach wie vor auch verschiedene Start-ups an dieser Herausforderung. Das jüngste Beispiel ist YourSmartCart.com, vor kurzem von zwei Studenten in South Carolina gegründet. YourSmartCart.com versendet Lebensmittel über UPS, was in der Regel Lieferzeiten von drei bis vier Tagen mit sich bringt. „Wir wollen die Art und Weise verändern, wie Leute über Lebensmittel denken“, sagt Benjamin Frear, der die Firma zusammen mit Benjamin Ellision gegründet hat.

Die Gründer zitieren eine kürzlich durchgeführte Nielsen-Studie, der zufolge die Hälfte aller Amerikaner es hassen, Lebensmittel zu kaufen oder es allenfalls für eine lästige Pflicht halten. YourSmartCart.com verspricht, die normalerweise im Supermarkt verbrachte Zeit auf fünf Minuten zu reduzieren. So lange soll der Einkauf auf der Website dauern. Die Site bietet momentan 1.200 Produkte zur Auswahl, wöchentlich sollen neue dazukommen, auf Basis der Konsumentenwünsche. Zum Vergleich: Amazon startet mit 35.000 Produkten in 25 Kategorien, viele davon kommen von mehr als 60 Partnern.

Einen anderen Weg ins verheißene goldene Land des künftigen Onlinelebensmitteleinzelhandels geht Chronodrive, ein französischer Onlinehändler, gegründet bereits 2002. Chronodrive liefert nicht ins Haus, nimmt aber Bestellungen online auf und spart so die hohen Lieferkosten, die französische Konsumenten nicht zahlen wollten. Die Konsumenten holen ihre Bestellungen an den Chronodrive-Filialen selbst ab.

Einen anderen Weg ins verheißene goldene Land des künftigen Onlinelebensmitteleinzelhandels geht Chronodrive, ein französischer Onlinehändler, gegründet bereits 2002. Chronodrive liefert nicht ins Haus, nimmt aber Bestellungen online auf und spart so die hohen Lieferkosten, die französische Konsumenten nicht zahlen wollten. Die Konsumenten holen ihre Bestellungen an den Chronodrive-Filialen selbst ab.

Laut Wall Street Journal soll dieses Format bis 2013 einen Marktanteil von vier bis fünf Prozent am gesamten Lebensmittelhandel erreichen. Heute sind es 0,6 Prozent. „Die Leute wollen beim Lebensmitteleinkauf Zeit sparen“, sagt der Handelsberater Laurent Thoumine von Kurt Salmon Associates in Paris. „Drive-Through ist dafür eine sehr originelle Lösung.“

Die mauslose Maus

Die Evolution der Maus geht weiter. Nach der magischen Maus von Apple steht uns nun die mauslose Maus ins Haus. Pranav Mistry hat sie erfunden und für 20 Dollar einen funktionierenden Prototypen gebaut.

Trinkgeld: Crenk, s2planning

Das Ende der Microsites? Oder gleich der Websites?

Volkswagen bewirbt den neuen Polo GTI nur noch in Facebook. Keine klassische Werbung (das freut uns), aber auch keine Microsite – der Link von volkswagen.de führt direkt ins Reich von Mark Zuckerberg. Das beunruhigt womöglich. Die Älteren unter uns erinnert das an Zeiten, als AOL das war, was heute Facebook ist.

Volkswagen bewirbt den neuen Polo GTI nur noch in Facebook. Keine klassische Werbung (das freut uns), aber auch keine Microsite – der Link von volkswagen.de führt direkt ins Reich von Mark Zuckerberg. Das beunruhigt womöglich. Die Älteren unter uns erinnert das an Zeiten, als AOL das war, was heute Facebook ist.

Und Volkswagen ist nicht einmal Trendsetter. Coca-Cola hat schon Anfang des Jahres seine Kampagnen-Microsites zugunsten von Facebook und YouTube aufgegeben. Unilever geht in die gleiche Richtung.

Wird das alte Versprechen des Webs, das Marketing aus der Push-Ecke herauszuholen und es ins Gespräch mit den Konsumenten zu bringen, nun ausgerechnet von Facebook eingelöst? Mark Zuckerberg lässt sich von dieser Vision nicht erst seit gestern leiten. Auf Facebook-Seiten und in Facebook-Anwendungen geht heute schon vieles, wofür es bis vor kurzem noch eine eigene Website brauchte.

Wenn Facebook erst einmal alles kann, wofür dann überhaupt noch eine Website? Auf die ja erst einmal Traffic kommen muss, eingekauft mit viel Geld, das an Leute wie Matthias Ehrlich fließt. Der Traffic ist bei Facebook wahrscheinlich auch nicht umsonst, aber die Konsumenten haben dort, anders als im traditionellen Web, Gesichter und bringen ihre demografischen Daten mit.

Mark Zuckerberg verfolgt zudem eine Doppelstrategie: Wenn die Websites nicht zu Facebook kommen, dann kommt Facebook zu ihnen. Der Like-Button und die übrigen Social Plugins sind nur der Anfang.

Man muss weiterdenken. An das Ende der Website nämlich. Denn welcher Kunde will sie wirklich, diese Flash-Friedhöfe aus Pressemitteilungen und Broschüren? Er will sich vielmehr heimisch fühlen. Er sucht eine digitale Heimat, er will sein digitales Dorf. In diesem Dorf ist noch niemand Bürgermeister geworden, der nur Plakate geklebt hat. Wer regieren will, der geht von Mensch zu Mensch, von Haustür zu Haustür, von Kneipe zu Kneipe, dorthin, wo „gequatscht“ wird.

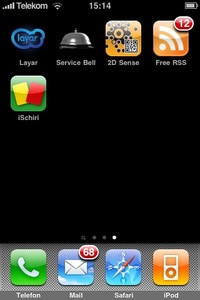

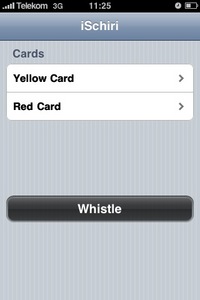

Making Of iSchiri: Rote und gelbe Karten für das iPhone

Es gibt für alles eine App. Auch dafür, dem brasilianischen Schiedsrichter Carlos Simon heute abend beim Spiel gegen Ghana notfalls die richtige Karte zu zeigen. iSchiri ist eine Web-App, läuft also nicht nur auf dem iPhone, auch wenn sie so aussieht.

Features:

- gelbe Karten

- gelb-rote Karten (die Klose-Taste!)

- rote Karten

- Pfeifen

Ein Mitarbeiter von uns hat iSchiri – just for the fun of it – auf Basis von jQTouch entwickelt gebaut. Die App läuft inzwischen auf der Google App Engine (Python-Alarm!).

The App Economy Bubble

Am 7. Juni 2010 hat Steve Jobs nicht nur das iPhone 4 vorgestellt. Er hat auch annonciert, dass Apple inzwischen 1 Mrd. US-Dollar an App-Entwickler ausgezahlt hat – in den knapp zwei Jahren seit dem Launch des App Store im Juli 2008. Da Apple 30 Prozent vom Umsatz für sich reklamiert, war der gesamte Markt für bezahlte iPhone-Apps also 1,43 Mrd. US-Dollar schwer. In fast zwei Jahren!

Tomi Ahonen hat nachgerechnet, was das für den durchschnittlichen Entwickler bedeutet. Und die Ergebnisse sind wenig ermutigend: Im Durchschnitt hat ein Entwickler in diesen zwei Jahren 8.700 Dollar verdient, wovon Apple 2.600 Dollar abbekam. Bleiben 6.100 Dollar oder 3.050 Dollar pro Jahr. Im Durchschnitt.

Tomi Ahonen hat nachgerechnet, was das für den durchschnittlichen Entwickler bedeutet. Und die Ergebnisse sind wenig ermutigend: Im Durchschnitt hat ein Entwickler in diesen zwei Jahren 8.700 Dollar verdient, wovon Apple 2.600 Dollar abbekam. Bleiben 6.100 Dollar oder 3.050 Dollar pro Jahr. Im Durchschnitt.

Da einige wenige überaus erfolgreiche Apps den Durchschnitt nach oben treiben, liegt der Median deutlich geringer. Tomi berechnet ihn mit schlappen 1.363 Dollar in zwei Jahren oder 682 Dollar pro Jahr. Mit anderen Worten: Die Hälfte aller App-Entwickler haben in zwei Jahren weniger als 1.363 Dollar verdient. Schlechte Nachrichten für die App Economy.