Seit 1855 gehört zu SinnerSchrader die Kreativagentur Haasenstein. Naja, nicht ganz. Zu uns gehört Haasenstein erst seit 2011, aber die Agenturmarke Haasenstein ist tatsächlich 157 Jahre alt. Wie Haasenstein diese Historie in ein stimmiges Corporate Design übersetzt hat, das erzählt der folgende Film.

Readability: Schöner lesen am Bildschirm und mobil

Größere Mengen Text am Bildschirm zu lesen ist meistens kein Spaß. Gerade Medienwebsites sind häufig wahre optische Müllhalden, voller Werbung, Teaserflächen, Bildstrecken und Navigationsgedöns. Hier merkt der Leser den jahrzehntelangen Vorsprung der Printmedien, was den Lesegenuss angeht.

Aber kein Problem im Web, für das nicht auch das Web eine Lösung parat hätte. Zu den Pionieren wie Instapaper und ReadItLater gesellt sich jetzt mit Readability ein neuer Spieler. Seit heute ist die App für iPad und iPhone im App-Store verfügbar.

Für das Leseproblem im Web hat auch Apple schon eine Lösung im Angebot. Safari hat einen eingebauten Reader, mit dessen Eleganz es Readability gut aufnehmen kann. Die Leseliste pflegt Safari ebenfalls direkt im Browser, und seit iOS 5 synchronisiert Apple die Leseliste über alle Gerätegrenzen hinweg.

Readability hat demgegenüber den Vorzug, an keinen bestimmten Browser gebunden zu sein. Ich für meinen Teil nutze Chrome und das Readability-Add-On. Es fügt dem Browser einen kleinen roten Sessel hinzu, hinter dem sich drei Funktionen verbergen: Read Now, Read Later, Send to Kindle.

Das sagt eigentlich alles. Die ersten beiden sind selbsterklärend, und mit der dritten Funktion ist auch gleich der wichtigste Vorzug von Readability angedeutet: die Integration mit zahlreichen weiteren relevanten Produkten und Diensten. Der einfache Export in Richtung Kindle ist nur ein Beispiel. Readability ist in den Reeder und zahlreiche weitere iPad- und Twitter-Apps integriert. Der Leser kann damit seine Leseliste aus zahlreichen Quellen befüllen und in verschiedenen Umgebungen konsumieren.

Readability hat eine eigene API, was der weiteren Entwicklung jede Menge Möglichkeiten beschert. Was noch fehlt, ist eine Importmöglichkeit. In meinem Fall hat sich bei ReadItLater eine lange Leseliste angesammelt, die ich gern zu Readability umziehen würde. Insbesondere jetzt, da die App auf dem Markt und damit das Leseerlebnis komplett ist.

Für das Design textlastiger Websites bedeutet der unaufhaltsame Aufstieg von Diensten wie Readability übrigens zweierlei. Erstens: Aufräumen! Größere Schriften, lesbare Fonts, möglichst wenig visueller Müll. Und zweitens: Responsive Design. Wer dann noch mag, kann Buttons für Readability auch gleich einbauen – wobei solche Buttons der angestrebten Ordnung und Sauberkeit direkt widersprechen.

Neue Serie in der Welt: Alex Oelling auf dem Weg zur NEXT Berlin

Wie sieht es eigentlich im Innern eines Start-ups aus, vor allem, wenn es noch unter dem Radar fliegt, im berühmten Stealth Mode? Die Frage beantwortet in den kommenden Wochen die Tageszeitung Die Welt mittels einer neuen Serie über Alexander Oelling. Von seinem ersten Start-up hat er sich verabschiedet, um nun mit Tecpunk neue Projekte anzuschieben.

Eines davon, eine Smartphone-App, will er auf der NEXT12 im Mai vorstellen. Wie sie heißt und was sie kann, will und kann er noch nicht erzählen. Sehr wohl aber, wie das Team und er arbeiten:

Das Team ist international und sitzt auf der ganzen Welt verstreut. Entwickler Billy sitzt im Silicon Valley, die anderen in Schweden, Düsseldorf und eben Berlin. Wie hält man die Leute zusammen? „Es ist wichtig, belastbare Beziehungen aufzubauen und eine gemeinsame Vision zu haben“, erklärt Oelling.

Die wichtigsten Faktoren für ein erfolgreiches Start-Up sind für ihn Erfahrung, ein gutes Netzwerk, die Idee und der Standort. Von Berlin hält er viel: „Auch im Silicon Valley könnte man derzeit nicht besser starten.“

Mehr in der Welt. Tickets für die NEXT12 gibt es auf nextberlin.eu. Die Welt ist ein Medienpartner der NEXT12.

Die ersten Sprecher der NEXT12 stehen fest

Wir leben in aufregenden Zeiten. Dies gilt so ganz im Allgemeinen, aber im Besonderen gilt es für uns, was die NEXT Berlin 2012 betrifft. Bis dahin sind es nämlich nur noch 70 Tage, was sich für den unvoreingenommenen Leser viel anhört, für uns aber gelegentlich die ersten leichten Panikattacken impliziert. Genug der Vorrede.

Wir freuen uns, heute die ersten Sprecher der NEXT12 nennen zu können. Darunter sind der berühmte Technikhistoriker George Dyson und der leitende Performance-Ingenieur von Google, Steve Souders. Auch Alexia Tsotsis von TechCrunch und Hermione Way von The Next Web werden auf der Bühne stehen, ebenso der Post-Digital-Prophet Russell Davies und der kreative Tausendsassa Jeremy Abbett.

Wir freuen uns, heute die ersten Sprecher der NEXT12 nennen zu können. Darunter sind der berühmte Technikhistoriker George Dyson und der leitende Performance-Ingenieur von Google, Steve Souders. Auch Alexia Tsotsis von TechCrunch und Hermione Way von The Next Web werden auf der Bühne stehen, ebenso der Post-Digital-Prophet Russell Davies und der kreative Tausendsassa Jeremy Abbett.

Steve Souders ist der Experte für High-Performance-Websites und Open Source. Der leitende Performance-Ingenieur von Google und Autor von Büchern wie „High Performance Web Sites“ wird über die große Herausforderung sprechen, vor der die meisten Unternehmen mit dynamischen Websites stehen: die Optimierung der Ladezeiten.

Glücklich sind wir auch über George Dyson, dessen soeben erschienenes Buch „Turing’s Cathedral“ den Schöpfungsmythos des digitalen Universums beschreibt. Es beleuchtet den Übergang von Zahlen, die etwas bedeuten, zu Zahlen, die etwas tun. Dieser Wandel wird enorme Bedeutung für unsere globalisierte und digitalisierte Gesellschaft haben und ist ein weiterer Grund, warum die siebte NEXT unter dem Motto „Post-Digital“ steht.

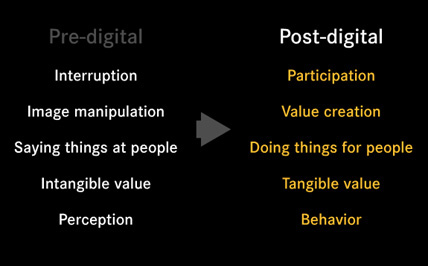

Das diesjährige Motto unterstreicht die Tatsache, dass „wir nicht am Ende einer digitalen Revolution stehen, sondern an deren Beginn“, wie Russell Davies von der Londoner Agentur R/GA formuliert. Technologie und digitale Dinge bilden bereits einen großen Teil unserer Realität und werden mehr und mehr als selbstverständlich akzeptiert statt bewundert. Aus virtueller Realität wird Augmented Reality, das Internet verbindet weit mehr als nur Computerbildschirme, der Cyberspace wirkt sich auf den realen, physischen Raum aus. Wir freuen uns auf die Keynote zum Hauptthema der NEXT Berlin aus dem Munde von Russell Davies.

Jeremy Tai Abbett von Widgetlabs/Truth Dare Double Dare ist ein Kreativer, der tatsächlich die Grenzen unserer digitalen Welt auslotet und interaktive Projekte an der Grenze zwischen Kunst, Technologie und Kultur entwickelt. Zu seinen jüngsten und laufenden Projekten zählen Onlineerlebnisse und physische Computerinstallationen, die die Grenze zwischen digital und analog verwischen. Mehr dazu im Video.

Menschen, die solche post-digitalen Ideen auf ein neues Level bringen, sind die führenden Köpfe der digitalen Geschäftswelt von morgen. Alexia Tsotsis und Hermione Way finden solche Leute für TechCrunch und The Next Web, berichten über aufregende neue Start-ups und die Köpfe dahinter. Auf der NEXT Berlin werden sie Sessions live auf der Bühne moderieren und präsentieren – und nach neuen Entdeckungen suchen.

Tickets für die NEXT Berlin 2012 gibt es auf nextberlin.eu.

Mit wahwah.fm wird das iPhone zur mobilen Radiostation

Seit letzter Woche ist die komplett neue Version 2.0 von wahwah.fm im App Store verfügbar. Damit kann jedes iPhone zum mobilen Musiksender werden, sozusagen zum interaktiven iPod. Als Sendematerial dient die lokale Musiksammlung, soweit sie im Sortiment von wahwah.fm verfügbar ist. Diese Einschränkung hat, wie immer bei Musik im Internet, lizenztechnische Gründe. Zwar hat wahwah.fm Vereinbarungen mit großen Labels und der GEMA, doch deckt dies längst nicht alles ab, was sich an Musik auf einem iPhone finden lässt.

Dem Unterhaltungswert der App tut dies jedoch keinen Abbruch. Relativ fix ist ein Profil eingerichtet und die Musik erfasst. Die Playlist lässt sich entweder automatisch nach dem Zufallsprinzip, per manueller Auswahl oder in einer beliebigen Kombination daraus zusammenbauen. Einmal auf Play gedrückt, und schon ist das eigene Musikradio auf Sendung. Das Streaming übernimmt wahwah.fm, was die Bandbreiten des Konsumenten schont und eine wirklich mobile Nutzung erleichtert.

Den ersten Prototyp zeigte wahwah.fm im vergangenen Jahr auf der NEXT11 – und gewann damit prompt den Start-up-Wettbewerb. Seitdem hat wahwah.fm Investoren und Medien wie BBC und New York Times gleichermaßen begeistert. TechCrunch bezeichnete wahwah.fm als „Foursquare for sound“.

Für März plant wahwah.fm sein Debüt in den USA und die weitere europäische Expansion. CEO und Gründer Philipp Eibach sieht wahwah.fm als Indikator und zugleich Beschleuniger des Trends, Musik nicht mehr zu kaufen, sondern als Dienstleistung wie Strom aus der Steckdose zu beziehen. „Wer damit Geld verdienen will, muss neue Wege gehen.“

Auf der NEXT Berlin 2012 werden neue Start-ups die Gelegenheit haben, ihre Ideen dem Publikum und einer Jury aus digitalen Experten vorzustellen. NEXT Berlin und Deutsche Telekom suchen gemeinsam die vielversprechendsten Kandidaten. Der Nominierungs- und Abstimmungsprozess startet in März auf nextberlin.eu. Mehr dazu in Kürze dann auch hier.

Doch Bewerber sollten auf einen möglichen Gewinn vorbereitet sein, mein Philipp Eibach von wahwah.fm. „Wenn wir gewusst hätten, was es bedeutet, diesen Preis zu gewinnen, dann wären wir wohl nicht so früh in unserem Entwicklungsprozess an die Öffentlichkeit gegangen. Am Tag nach unserem Sieg auf der NEXT riefen Medien wie MTV New York an und wollten über uns berichten.“

Tickets für die NEXT Berlin 2012 gibt es auf nextberlin.eu.

Post-Digital: Nichts bleibt virtuell

Im vierten Teil seiner Philosophie für Nerds schreibt Jörg Friedrich in Telepolis über den Begriff des Virtuellen. Er illustriert mit einigen Beispielen, wie Virtuelles in die Alltagskultur eindringt und dabei aufhört, virtuell zu sein. Nichts sei an sich virtuell, erläutert Friedrich, sondern nur in Bezug auf etwas anderes. Virtuell heiße, dass etwas nicht physisch das ist, was man zunächst erwarten würde, aber dass es genauso wirkt.

In meiner Kultur ist ein Laufwerk ein Ding in diesem PC auf meinem Tisch, so habe ich diesen Begriff gelernt, so ist er mir selbstverständlich. Der Speicher in der Cloud ist demgegenüber virtuell. Jemand, der ein paar Jahrzehnte nach mir begonnen hat, mit Computern umzugehen, wird den Speicher in der Cloud genauso als Laufwerk ansehen wie die Festplatte im PC oder die Speicherkarte. Damit ist all das für ihn auch nicht mehr virtuell, es ist genau das, was er erwartet, wenn er „Laufwerk“ sagt. Was einmal eine neu geschaffene, virtuelle Version eines Kulturproduktes oder einer Kulturtechnik war, ist Teil der alltäglichen Kultur geworden.

Genau diesen Prozess meine ich, wenn ich von Post-Digital spreche. Digital war lange Zeit gleich virtuell. Online-Shops waren virtuelle Läden, Ebay ein virtueller Marktplatz, Second Life eine virtuelle Welt. Wir sprechen von virtueller Realität. Virtualität definiert die Wikipedia so:

Virtualität ist die Eigenschaft einer Sache, nicht in der Form zu existieren, in der sie zu existieren scheint, aber in ihrem Wesen oder ihrer Wirkung einer in dieser Form existierenden Sache zu gleichen. Das Wort führt über den französischen Begriff virtuel (fähig zu wirken, möglich) zurück auf das lateinische Wort virtus (Tugend, Tapferkeit, Tüchtigkeit, Kraft, Männlichkeit).

Virtualität spezifiziert also eine gedachte oder über ihre Eigenschaften konkretisierte Entität, die zwar nicht physisch, aber doch in ihrer Funktionalität oder Wirkung vorhanden ist. Somit ist „virtuell“ nicht das Gegenteil von „real“ – obwohl es fälschlicherweise oft so verwendet wird – sondern von „physisch“.

Post-Digital ist genau jener Prozess, der die Grenze zwischen virtuell und physisch zunehmend verwischt und am Ende ganz aufhebt. Von der früher notwendigen physischen Realität kann nun abstrahiert werden, weil die virtuelle ihren Platz eingenommen hat. Auch diese existiert ja nicht ohne ein physisches Substrat. Digital ist heute so selbstverständlich, dass es als solches nicht mehr wahrgenommen wird. Post-Digital heißt, dass die Unterscheidung zwischen digital und nicht-digital keinen besonderen Erkenntnisgewinn mehr hat.

Ob der Bürgermeister Zeit hat für Digitales – egal!

Wenn Google in Paris sein neues Hauptquartier für Frankreich, Südeuropa, Afrika und den Nahen Osten eröffnet, dann ist selbstverständlich Präsident Sarkozy dabei. So geschehen im vergangenen Dezember. Wenn in Hannover die CeBIT eröffnet wird, dann sprechen Kanzlerin Angela Merkel und Google-Chairman Eric Schmidt.

Wenn in Hamburg die Social Media Week stattfindet, dann begrüßt selbstverständlich Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz die Teilnehmer. Und in Berlin, dem Mekka der deutschen und womöglich auch europäischen Startup-Szene? Dort hat der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit keine Zeit, wenn ihn einige Protagonisten jener Szene sprechen möchten, um ihm einen Einblick in diese florierende Branche zu geben. Typisch Berlin?

Klar scheint jedenfalls: Berlin hat seinen kometenhaften Aufstieg zur Startup-Hauptstadt nicht dem emsigen Wirken der Standortpolitik zu verdanken. Der Erfolg kam eher trotz denn wegen der Politik. Städte wie Hamburg mühen sich hingegen redlich, ihr Bild aufzupolieren. So verweist die gut geölte Standort-PR via Welt nicht zu Unrecht auf die in Hamburg ansässigen Deutschlandzentralen von Google, Facebook und Airbnb – und auf Twitter, das Gerüchten zufolge bald folgen soll. Gut, Airbnb zählt eigentlich nicht so richtig, weil das im vergangenen Jahr übernommene Startup Accoleo nun einmal in Hamburg ansässig war.

Dieser Standortwettbewerb ist typisch deutsch und eine Folgeerscheinung des Föderalismus wie auch der deutschen Teilung. Jahrzehntelang musste die alte Republik ohne echtes politisches und wirtschaftliches Zentrum auskommen. Berlin ist wirtschaftlich schwach und wächst nur langsam in seine Hauptstadtrolle hinein. Doch im Wettbewerb um digitale Neugründungen gereicht dieser Nachteil zum Vorteil. Mietflächen sind zahlreich und vielfach günstig, die Lebenshaltungskosten niedrig, der Unterhaltungswert hoch. Dagegen ist mit den Mitteln der klassischen Standortpolitik wenig auszurichten, egal ob der Bürgermeister Zeit für Digitales hat oder nicht.

Von Hamburg aus betrachtet bin ich geneigt, mit einem herzhaften „sowohl als auch“ zu schließen. Deutschland wird ein föderales Land bleiben, die Bundesländer werden sich weiterhin in standortpolitischen Scharmützeln beharken, Berlin wird ein attraktiver Standort für Start-ups bleiben. Und auch für Agenturen. Als Hamburger Agentur haben wir inzwischen auch einen Ableger in Berlin. Und nicht zu vergessen: die NEXT Berlin. Die Zentrale bleibt einstweilen in Hamburg.

Der Unterschied zwischen prä-digitaler und post-digitaler Werbung

Post-Digital: Was digital mit Sauerstoff gemein hat

Steht die digitale Revolution erst am Anfang oder ist sie schon vorbei? Das ist vor allem eine Frage des Blickwinkels. Klar ist, dass Digital gewonnen hat. Alles, was digitalisierbar ist, wird früher oder später digital. Und damit zu Software. Diese Frage ist entschieden. Insofern ist es Zeit, die Frage zu stellen, was als nächstes kommt: Post-Digital?

Digital ist heute so selbstverständlich wie Strom aus der Steckdose. Was auch die Frage aufwirft, was genau eigentlich eine Digitalagentur ist. Doch davon soll bei anderer Gelegenheit die Rede sein. In jeder Agentur ist es die Strategische Planung, die weit vorne im Projektprozess ansetzt. Das ist bei SinnerSchrader auch nicht anders.

Manuel Stolte und Jan-Philipp Jacobsen aus unserer Strategischen Planung haben sich mit dem Thema Post-Digital auseinandergesetzt und ihre Thesen in der Strategy Corner der Account Planning Group (APG) vorgestellt, die im Fachdienst new business erscheint. Der Text ist auf der Website der APG verfügbar und auf eine gewisse Weise auch post-digital: Am besten lässt er sich auf DIN A3 im Querformat ausgedruckt lesen.

Mehr zum Thema Post-Digital gibt es in diesem Jahr auf der NEXT Berlin. Haben Sie schon Ihr Ticket?

Störende Geräusche in Messages Beta

Letzte Woche habe ich die Messages Beta auf dem Macbook installiert, ein sehr zu empfehlendes Stück Software. Es ersetzt iChat und bringt zusätzlich die schon von iOS bekannte iMessage auf den Desktop. In meinem Fall hat es Adium abgelöst.

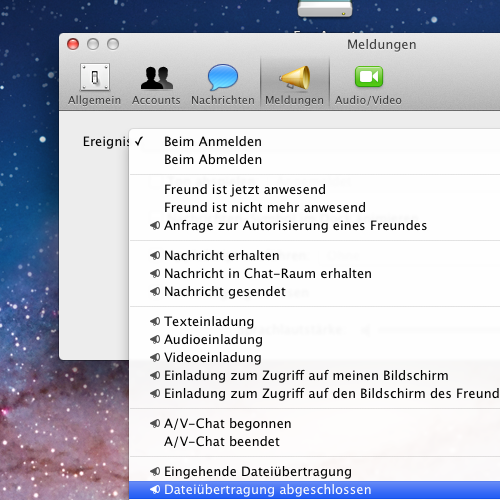

Aber es lärmt. Und ich wusste ein paar Tage lang nicht, warum. Bis ich diese Einstellung entdeckte:

Auf gar keinen Fall darf vor „Freund ist jetzt anwesend“ oder „Freund ist nicht mehr anwesend“ das Lautsprechersymbol zu sehen sein. Bei mehr als drei Freunden führt das zu einem dauerhaften Trommelfeuer von Geräuschen ohne jeden Nachrichtenwert.

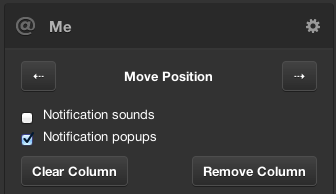

Und wo wir gerade bei störenden Geräuschen sind: In Tweetdeck lässt sich für jede Spalte einzeln der Geräuschpegel konfigurieren. Auch hier ist ein Häkchen weniger die nervenschonende Variante.

Und wo wir gerade bei störenden Geräuschen sind: In Tweetdeck lässt sich für jede Spalte einzeln der Geräuschpegel konfigurieren. Auch hier ist ein Häkchen weniger die nervenschonende Variante.